- In:

- Posted By: Redazione

- Commenti: 0

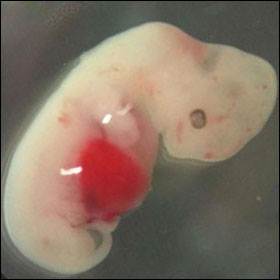

Creato ibrido uomo-pecora per i trapianti di organi

Per la prima volta è stato creato in laboratorio un embrione ibrido uomo-pecora per i trapianti di organi, in cui è umana una cellula ogni 10.000.

Lo scorso anno era stato realizzato un embrione di uomo e maiale dallo stesso gruppo di ricerca, dove le cellule umane erano una su 100.000. L’annuncio arriva dagli scienziati dell’università della California.

Gli embrioni sono stati distrutti dopo 28 giorni. Tuttavia, spiegano i ricercatori, «l’ibrido rappresenta un passo verso la possibilità di far crescere organi umani negli animali». La notizia è stata ufficializzata per la prima volta nel corso di un convegno svoltosi ad Austin, in Texas, lo scorso febbraio. L’annuncio è stato dato durante una sessione dedicata alla produzione di organi “xenogenici” per i trapianti d’organo. «Uno dei problemi principali per gli xenotrapianti, cioè il trapianto di organi animali negli uomini, è il rigetto, mentre l’altro è la possibile infezione con virus animali», spiega il “Corriere della Sera”.(1) «Gli scienziati stanno tentando di combinare embrioni di animali nelle loro prime fasi di sviluppo, con cellule di pazienti umani in attesa di trapianto», in modo da far sviluppare agli animali gli organi “umani” che supererebbero il problema del rigetto.

Le nuove tecniche di “editing” del Dna, come la “Crispr/Cas9”, potrebbero in teoria aiutare a modificare specifici geni, disattivando la loro capacità di “codificare” per infezioni da retrovirus potenzialmente pericolosi per l’uomo. «Perché un trapianto possa funzionare – continua il “Corriere” – gli esperti ritengono che la percentuale di cellule umane in una “chimera” debba essere almeno dell’uno per cento, quindi siamo comunque ancora molto lontani da questo traguardo».